3Dプリンターって実際どうなの?

買ってみたいけど、いろいろ不安要素がある。

持っている人のリアルな声を聞きたい。

こういった疑問にお答えします。

■本記事の内容

・購入にあたっての不安要素

・買ってよかったこと

・苦労したこと

など、主に3Dプリンターに関心を抱き始めた方の疑問に答えていきます。

3Dプリンターに関心を持ち始めている皆さん。

購入にあたり、どのような不安をお持ちでしょうか。

今回は、購入を検討していた当時と現在の自分を照らし合わせながら、当時の自分がどのような不安や疑問を持っていたのか、思い出しながら書いていきたいと思います。

結論

3Dプリンターはとても便利なマシーンでした!

①普段の生活で身の回りのちょっとした小物が作れた。

②破損した部品や紛失した部品を製作して代用できた。

③100均にありそうでないものを自分で作れた。

④遊びながら想像力、設計力、CADスキルが向上した。

⑤副業に繋がった。

実際に購入した3Dプリンターがこちら

3Dプリンターの購入を検討されている方は、こちらも合わせてご覧下さい。

購入にあたっての不安要素(Q&A)

①どんなスキルが必要?

CADスキル

パソコンを扱えることは前提条件としますが、3Dプリンターを取り扱う上でCADが使えるようにならないといけません。

CADにも種類があり、3DCAD(FreeCAD、Fusion360)や3DCG(Blender)など、各ソフトウェアによって無料版、有料版があります。ソフトによって特徴が様々ですので、目的に合ったものを利用してみて下さい。

因みに、私はFreeCADを使用しています。(無料で使えます)

ただ、CADが扱えない方であっても、「Thingiverse」や「Youmagine」など、3Dデータを無料公開しているサイトがありますので、データをダウンロードすればプリントすること自体は可能です。

②どんな種類があるの?

家庭用のプリンターには「熱溶解積層方式」と「光造形方式」の2種類があります。

目的にあった方をご検討して頂ければと思います。

熱溶解積層方式

熱溶解積層方式は、プラスチックなどの樹脂材料を溶かしながら層を積み重ねて造形するプリンターです。主に生活雑貨品などを作りたい人向けになります。

・熱で材料を溶かしながら、一層一層積み上げて造成する方式

・扱い方が簡単で初心者向け

・導入コストとランニングコストを抑えられる

・PLAやABSをはじめとした樹脂、カラーバリエーションが豊富

光造形方式

光造形方式は、液体状のレジンに紫外線を当てながらレジンを硬化させて造形するプリンターです。主にフィギュアなど滑らかなモノを作りたい人向けになります。

・液体状の光硬化性樹脂にUV光を照射して硬化させながら積層する方式

・熱溶解積層方式よりも寸法精度の高いモノを造形できる

・表面粗さが綺麗で、フィギュアなど滑らかなモノに適する

・プリント後はアルコール洗浄や二次硬化などの後処理工程がいくつかある

③値段はいくらくらい?

ピンキリですが、家庭用のプリンターは「3万円~」を想定して頂ければと思います。

5万円程度でそれなりの高性能なプリンターを購入することができます。

④選ぶ時のポイントは?

メーカーの知名度

品質、信頼性、サポート面などを考えても、有名メーカーの3Dプリンターを購入した方が安心できます。こちらは3Dプリンターに限らず、普段の生活でもそうですよね。

価格

使用目的によって変わってくると思いますが、私が購入したCrealityの「Ender-3 S1」は本体価格が5万円くらいです。2台目が欲しくなるくらい、とても満足しています。

性能

印刷精度、造形サイズ、対応している素材など、機種によって様々ですので、よく確認した方が良い項目になります。

評価

ネットで購入する場合は、その機種の評価やレビューを確認しておいた方が良いです。

YoutubeやSNSで情報発信されているか

意外とこれも大切で、3Dプリンターを扱っていると不具合や印刷トラブルが色々と起こります。その時にトラブルを解決する情報がネット上にあるか。有名メーカーであれば心配する必要はありませんが、情報があるとないとでは、対処できる速さが変わってきます。

当時、3機種くらいに絞り込んで検討していたのですが、最終的な決め手はYoutubeで解説動画が多いかどうかでした。

⑤ランニングコストは?

熱溶解積層方式:ランニングコストが安い

・材料費(1kg)と電気代で約3000円/月くらい。

・後処理工程は、サポート材の除去やバリ取り、ヤスリ掛け程度。光造形方式に比べ、手間は少ない。

・消耗品は、ヤスリ、接着剤、綿棒、ノズル(数ヵ月に1回交換)くらい。

※消耗品は人によって異なります。

光造形方式:ランニングコストが高い

・事前準備品が多くや後処理工程で使用する消耗品も多い印象

・ランニングコストだけでも熱溶解積層方式の数倍はかかる印象

※後処理工程には、アルコールで造形物を洗浄したり、UVライトで二次硬化などがあります。

⑥どんなトラブルがある?

熱溶解積層方式の一番多いトラブルは印刷不良です。

ですが、有名なメーカーの3Dプリンターを購入していれば、YoutubeやWebサイトで対処方法が解説されていますので、それほど心配する必要はないと思います。

こちらの記事で、過去に私が経験したトラブルをまとめています。事前にどのようなトラブルがあるか把握しておきたい方はご参考にして頂ければと思います。

⑦プリントまでの手順は?

実際のプリントまでの手順は以下の通りです。※熱溶解積層方式

①モデリング

CADで3Dモデル(データ)を作成します。

ソフトウェアについては、3DCAD(FreeCAD、Fusion360など)、3DCG(Blenderなど)どれを使用してもOKです。

②STL形式に変換

3DデータをSTL形式に変換します。

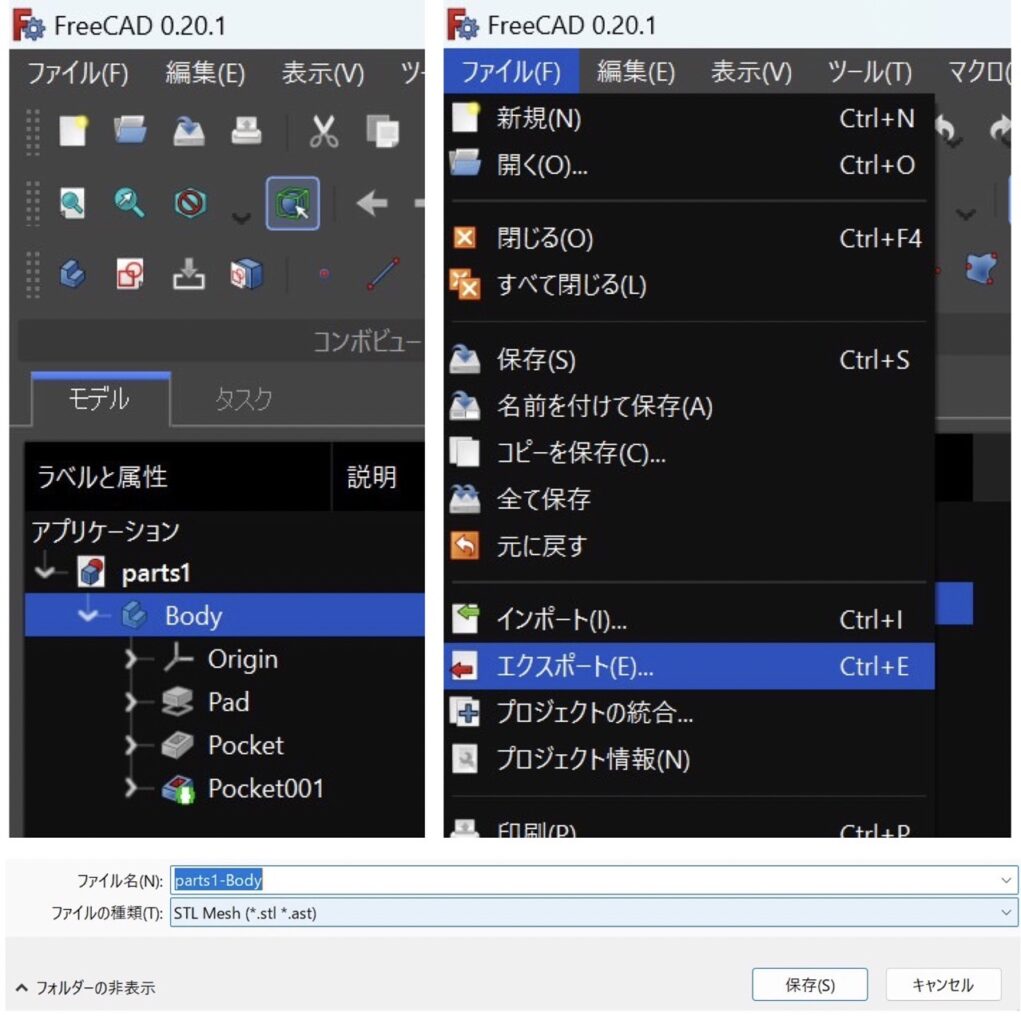

FreeCADを例にします。

一番親にあたるモデルを選択します。(画像で言うと”Body”)

タブの”ファイル”をクリックし、”エクスポート”を選択する。

ファイルの形式が「STL Mesh(*.stl *.ast)」になっていることを確認し保存。

③.gcodeに変換

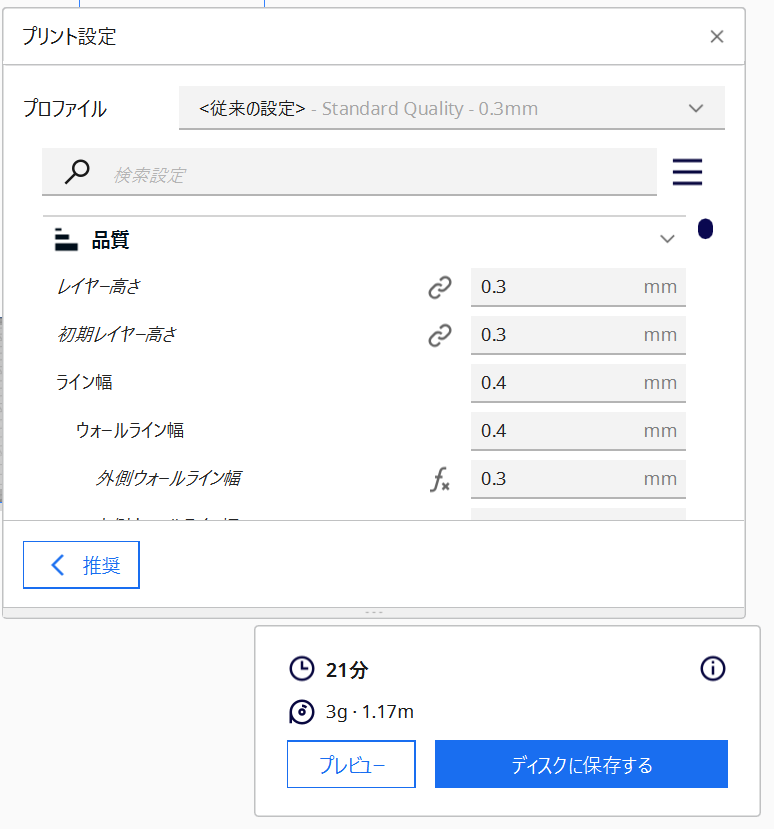

スライサーソフトでSTLファイルを開き、「.gcode」に変換します。

色々ありますが、”Ultimaker Cura”が無料で使いやすいです。

スライサーソフトはSTLなどの3Dデータを3Dプリンター用のデータに変換できるソフトです。

設定方法のご説明は割愛しますが、印刷速度や品質、材料の密度など、かなり細々と設定できます。

印刷設定が決まったら、”プレビュー”をクリックしてどのように印刷されるか、最終確認します。

問題なければ、”ディスクに保存する”をクリック。

そうすると、「.gcode」に変換されます。

変換した「.gcode」はメモリーカードにデータを移してください。

④印刷開始

メモリーカードを3Dプリンターに差し込みます。

対象のデータを選択し、印刷を実行すると印刷が開始されます。

購入して良かったこと

①欲しいものを形にできる

「欲しいものを形にできる」ことは、やはり3Dプリンターの一番の魅力と言ってもいいと思います。

例えば、小物を入れられる容器が欲しいな、壁に取り付けられるフックが欲しいな、などと思った時に、それらをすぐに造形できるのでとても便利です。(もちろん、CADでモデリングする必要はありますが)

また、造形物の密度を変更することで強度の求められるものも作れますし、機械加工では作れないような形状も作れます。とても自由度の高いモノづくりが可能です。

具体的に何が作れるのか気になる方は、こちらをご参照下さい。

②とにかく安く作れる

造形物のサイズや内部の密度をどれくらいに調整するかで変わってきますが、少なくとも市販品のものを購入するより安く作ることができます。

③遊びながら想像力、設計力、CADスキルが向上する

モノづくりの過程で、自分好みの形状やデザインを考える機会が増え、想像力、創造性が向上したように感じます。また、普段使わないようなCADの機能を使ってみたり、CADってこんなこともできるんだと、新しい発見もありました。

④副業に繋がった

3Dプリンターでモノづくりしているうちに品質の高さに驚かされました。また、新しいものを創造していく面白さが芽生え始め、オリジナル商品を販売するようになりました。

どのようなものを販売しているのか、気になる方は是非、見に来てください!

さらには、知見を活かした治具製作により、かなり効率よく内職を行えるようになったことも自分の中では大きな実績となりました。

苦労したこと

①印刷トラブルの対応

一番苦労したのは印刷トラブルの対応です。

3Dプリンターを購入して、1,2ヵ月くらいは何とか動かせているくらいでした。

何かトラブルが生じると、何が原因で印刷が失敗してしまうのか、根本的な原因を掴むまでが大変でした。当時はYoutubeやネットで調べて対応するのがメインでしたが、徐々に理解度が深まり、自分で考えて対応できるようになってきました。

②レベリング調整

正しく印刷できるようにするためには、印刷面のテーブルとノズル先端を紙1枚程度の隙間にZ軸を調整する必要があるのですが、この作業に慣れるまでに時間がかかりました。早くて30分、うまくいかない時は1時間コースの時もありました。

まとめ

本記事では、下記3点についてまとめました。

・購入にあたっての不安要素

・買ってよかったこと

・苦労したこと

以上、3Dプリンターに関心を抱いている方のご参考になれば幸いです。

コメント